まず初めに、「體」と書いて何と読むかご存知でしょうか?

これは、「からだ」と読みます。

私たちが普段「体」と書くとき、実はその漢字には深い意味が込められています。

旧字体の「體」を見ると、その構成から日本人の身体観の本質が見えてくるのです。

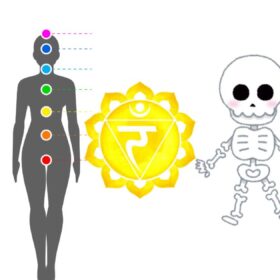

「體」に込められた意味

「體」という漢字は、単なる「体」の旧字体ではありません。

骨を象徴する「骨偏」と、豊かさや多さを表す「豊」の字が組み合わさっています。

「豊」は草木が茂る象形文字で、「多い・豊か」を示します。

つまり「體」とは…

- 多くの骨が連なり

- 肉体が豊かに構成された人間の身体

を表しています。

古来より、日本人は骨を身体の中心として捉え、骨から動くことを意識してきたのです。

漢字の変遷と略字の成り立ち

「體」は画数が多く書きにくかったため、近世以降、簡略化された「体」が広まりました。

興味深いことに、「体」という漢字はもともと「劣る」や「荒い」という意味を持つ別の漢字で、

骨の意味をもつ「體」の俗字として使われるようになった歴史があります。

「體」→「軆」→「躰」→「体」と、段階的に省略・変化して定着していったのです。

現代社会で忘れられた骨の感覚

現代では「体」の漢字が一般的になり、書きやすくなった一方で、

漢字に込められた深い意味や骨への意識は薄れてしまいました。

しかし、身体の動きの起点は常に骨です。

骨が動くことで筋肉が動き、全身の運動が生まれます。

骨を理解し、大切にすることが、健康や身体能力向上に直結するのです。

縄文時代から続く骨を中心とした身体文化

縄文時代の日本人は、山野を駆け巡り、狩猟や採集の生活をしていました。

その生活に適応するため、骨は丈夫で、筋肉の付着も発達していたのです。

これは単に骨が丈夫だったというだけでなく、

骨を動きの中心とする成熟した身体観の証でもあります。

伝統芸能と骨の使い方

日本の伝統芸能にも、骨の意識が息づいています。

- 能や歌舞伎

足の裏から骨で地面を踏みしめ、背骨や仙骨を軸に動くことで、安定感と美しさを生み出します。 - 日本舞踊

手や腕の動きも骨を起点にしているため、無駄のないしなやかな動きが可能です。 - 武道

剣道や柔道では、重心や力の伝わり方を骨で意識することで、力強さとしなやかさを同時に実現しています。

畳での生活と骨の智慧

昔の人の日常生活も、骨の使い方を自然に身につける仕組みがありました。

- 正座や胡坐(あぐら)

骨で体を支える感覚が自然に身につきます。骨盤の位置や背骨の軸、足の裏から地面への圧…すべて骨を意識して体が安定します。 - しゃがむ・立ち上がる動作

骨を起点に動くことで、スムーズで体への負担が少なくなります。 - 日常動作そのものがトレーニング

畳での生活は、自然に骨の可動域やバランス感覚を養う日本人の知恵だったのです。

骨から動く意識を取り戻す

現代では椅子中心の生活や運動不足により、骨から身体を動かす感覚は忘れがちです。

「體」という字に込められた骨の豊かさを思い出し、

骨から動く意識を取り戻すことは、身体的・精神的な健康回復につながります。

骨を意識することで、身体全体の調和が自然に生まれるのです。

古の知恵を現代に生かす

私たちの身体の根本は骨にあります。

日々の身体ケアや運動で骨の動きを意識することは、現代に忘れられた古の知恵を蘇らせることといえるでしょう。

今日からできる簡単な意識

- 立つとき、座るときに骨の感覚を意識する

- 動作の起点を筋肉ではなく骨に置く

- 畳に座る習慣を取り入れてみる

- 自然な姿勢や歩き方を意識する

ちょっと意識するだけで、身体の使い方が変わり、心も軽くなるはずです。

スピリチュアルボディセラピスト

Arti(アルティ)

【リンク】

・ホームページ:https://chiekoarti.com/

・Instagram:https://www.instagram.com

・公式LINE:https://lin.ee

この記事へのコメントはありません。